Griechensehnsucht und Kulturkritik

Die deutsche Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945

Der deutsche Griechenkult

Der deutsche Griechenkult fand keineswegs mit der

Epoche der Klassik ein Ende, sondern lebte als äußerst

wandlungsfähiges Konzept bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts

fort. Die Autorin verfolgt über einhundert Jahre hinweg die

Wirkungsgeschichte des Griechenideals von Johann Joachim

Winckelmann bis in die Zeit des Nationalsozialismus, als die

Begeisterung für seine Ideen parallel zum Griechenlandfeldzug

in einer "Winckelmann-Renaissance" gipfelte.

Auf der Grundlage von einer Fülle bislang unbeachteter

Archivalien, publizierter Quellen und bildlicher Darstellungen

wird ein höchst komplexes Ideengeflecht untersucht, dessen

Anfänge zwar auf den Altertumsforscher des 18. Jahrhunderts

zurückreichen, das aber in der Folgezeit insbesondere durch den

Wechsel von vier politischen Systemen in immer neue

funktionsgeschichtliche Zusammenhänge trat.

Allen Anfechtungen zum Trotz drängte das Konzept des

"Klassischen" in Gestalt einer sich auf das "Leben" berufenden

Wertphilosophie den Positivismus des 19. Jahrhunderts zurück,

brachte um 1900 einen "monumentalen" Klassiszismus in der Kunst

hervor und initiierte den Aufschwung von Lebensreform,

Jugendbewegung und Jünglingskult. In der Zusammenführung der

Betrachtung von wissenschaftlicher, künstlerischer und

literarischer Produktion und politischen Diskurs werden bisher

ungesehene Verbindungen dargestellt. Sie zeigen, auf welch

problematische Weise Griechensehnsucht und Kulturkritik das

Denken, Fühlen und Handeln der Intellektuellen zwischen 1840

und 1945 bestimmten.

Akademie Verlag

Joachim Winckelmann als Gründerheros der Klassischen Archäologie

Abb.10: Satyr und Hermaphrodit, römische Kopie nach einem Original des 2. Jh.s v. Chr., Marmor, Höhe 91 cm, Staatliche Kunstsammlungen, ibid., S.34

"Das Prestige, das Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)

als Gründerheros der Klassischen Archäologie genoß, trug

wesentlich weiter als die Gültigkeit seiner positiven

Erkenntnisse. Je mehr diese obsolet wurden, desto mehr wurde er

als Person gefeiert und idealisiert; für Winckelmanns

aufklärerische Botschaft und sein libertines Pathos hatten

seine Rezipienten allerdings nur wenig Sinn.

Das spezifische Interesse verstärkte sich in den 1920er bis

40er Jahren und wurde bereits damals als

"Winckemann-Renaissance" charakterisiert. Der Höhepunkt dieser

"Renaissance" fiel signifikanterweise in das Jahr des deutschen

Griechenlandfeldzuges (1941). Auf die besondere Rolle

Winckelmanns während des "dritten Reiches" weisen zum einen die

Gründung der Winckelmann-Gesellschaft Stendal im Dezember 1940

und der rasante Anstieg ihrer Mitgliederzahl auf 1126 im Januar

1945 hin, zum anderen die 1941 erfolgte Umbenennung des

Archäologischen Instituts der Friedrich-Wilhelms-Universität

Berlin in "Winckelmann-Institut" sowie die Edition einer

Werkausgabe, die seit 1937 durch die Reichsjugendführung, die

Preußische Akademie der Wissenschaften und das Archäologische

Institut des Deutschen Reiches gefördert wurde. Doch bereits

seit den 1840er Jahren hatte die Rezeption Winckelmanns eine

Richtung genommen, die seiner Popularisierung und späteren

ideologischen Funktionalisierung die Wege geebnet hatte. Schon

damals tauchten "ästhetische Vorstellungen (auf), die ihre

normative Herkunft im Neuhumanismus, im Idealismus und in der

Klassik haben und deren vulgäridealistisches Vokabular das Ende

der Kunstperiode um mehr als ein Jahrhundert überlebt(e)".

(op. cit., S.XI)

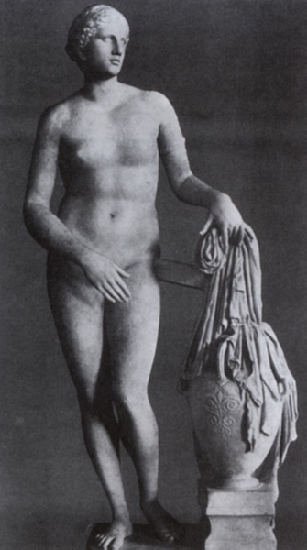

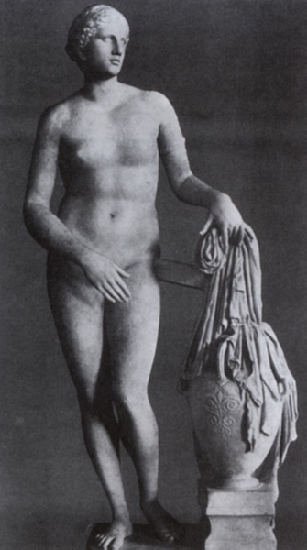

Abb.9: Knidische Aphrodite des Praxiteles, um 350 v. Chr. (Rekonstruktion); ibid., S. 34

"Mit dem zunehmenden

Prestigeverlust des Griechenideals nach dem ersten Drittel des

19. Jahrhunderts versuchte der idealistische Strang der

deutschen Altertumswissenschaft, die Normativität des

Klassizismus auch über dessen Ende hinaus aufrechtzuerhalten.

Auf die Modernisierungstendenzen, welche das Privileg der

Disziplin im deutschen Bildungskanon gefährden, reagierte sie

mit einer Dogmatisierung ihres Wertekanons, der sich

schließlich zu einer klassizistischen Ideologie verfestigte.

Diesen Prozeß kann man nach Wolbert mit dem Begriff

"Defensivideologie" bezeichnen, weil damit charakterisiert

wird, wie die Gelehrten aufgrund ihrer defensiven Position zu

Argumentationen oder Deutungen gelangten, die selbst

ideologiehaltig waren oder bestehende Ideologien legitimierten

und unterstützten. Bei fortschreitender Vernachlässigung

der archäologischen Leistungen Winckelmanns fanden nun

überwiegend die für die Gegenwart relevanten Aspekte seines

Werkes und seiner Person Beachtung. Dazu zählten Winckelmanns

angebliche Bevorzugung des "Erlebens" von Kunst im Gegensatz zu

ihrer analytischen Diskursivierung, sein idealisierendes Kunst-

und "Menschenbild" und seine Rolle als platonischer "Erzieher"

sowie die Entschiedenheit seiner Urteile und seine vehemente

Polemik gegen die barocke Kunst und Gelehrsamkeit." (op.

cit., ibid., S.

XII)

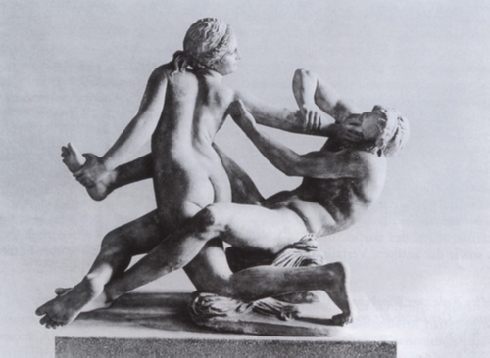

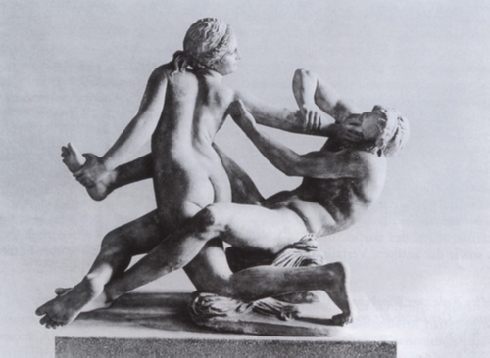

Abb.5: Skulptur im Stil des Neubarock: Gustav Eberlein, Bacchantengruppe, 1899, Gips, dunkel getönt, Städisches Museum Hann-Muenden, ibid., S.30

Die proklamierte Vorrangstellung der griechischen Kunst

"Die proklamierte Vorrangstellung der griechischen

Kunst und sein Wille zur Neugestaltung spielten bei der

Konstruktion der "Sonderrolle" der deutschen Kultur eine

wesentliche Rolle. Nationalistische Interpretationen stellen

besonders die "Deutschheit" der Person Winckelmanns heraus.

Hinter diesen Zuweisungen traten jene Leistungen des

Altertumsforschers zurück, die eine tatsächliche Zäsur in der

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Antike

darstellen: die kulturgeschichtliche Perspektive, die

Konfrontation der Denkmäler mit den antiken Textquellen, die

Erkenntnis und Charakterisierung der griechischen Stilstufen,

die Aufwertung der Wahrnehmung, die Ausdifferenzierung der

Sprache als analytisches Instrumentarium und schließlich die

politische Dimension seines Griechenideals im Umfeld des

höfischen Absolutismus: Sein Verständnis, daß die Betrachtung

der antiken Kunstwerke der persönlichen Vervollkommnung diene,

wurde ein entscheidendes Motiv der bürgerlichen Aufklärung."

(op. cit., ibid., S.XII)

![Abb. 27: Kopf der Athena, Marmor, Bologna, Museo Civico, aus: Bulle, Der Schöne Mensch, 1898; ibid., S.119; In seinem Aufsatz "Die griechische Schönheit" (1914) beschäftigte sich auch Heinrich Bulle mit der Ausdruckslosigkeit in den Gesichtern der griechischen Bildwerke (Abb. 27) In ihr sieht er "eine der Vornehmheiten der griechichen Kunst", welche "immer die Zuständlichkeit, das Bleibende, das Ewiggültige" suche und darum alles, was nur dem "Augenblick" gehöre, "hasse". Die Ausdruckslosigkeit der Skulpturen vergleicht Bulle bezeichnenderweise mit den Masken der Theaterschauspieler. Jenseits ihrer Funktion als optisches Hilfsmittel seien sie ein "eminentes Stilmittel" des griechischen Theaters gewesen und von dieser "Gesinnung" habe auch die bildende Kunst profitiert: "[...] was wären ein paar verzogene Gesichtsmuskeln gegenüber der tiefen stillen Sprache von Haltung und Bewegung in Händen und Kopf, in Gliedern und Falten ? Wo das Ganze spricht, mag der flüchtige Anzeiger des Inneren, die Miene, sich bescheiden zurückhalten, man bedarf dieses Nebensächlichen und Kleinen nicht [...]." (op. cit., ibid., S. 120)](/go/museoon/_ws/mediabase/_ts_1317962773000/generated/modules/sites/website/pages/home/db/archaeology/_page_id_821/_page_id_516/main/_page_id_o_advanced_708/en/pic01_490x550.jpg)

Abb. 27: Kopf der Athena, Marmor, Bologna, Museo Civico, aus: Bulle, Der Schöne Mensch, 1898; ibid., S.119; In seinem Aufsatz "Die griechische Schönheit" (1914) beschäftigte sich auch Heinrich Bulle mit der Ausdruckslosigkeit in den Gesichtern der griechischen Bildwerke (Abb. 27) In ihr sieht er "eine der Vornehmheiten der griechichen Kunst", welche "immer die Zuständlichkeit, das Bleibende, das Ewiggültige" suche und darum alles, was nur dem "Augenblick" gehöre, "hasse". Die Ausdruckslosigkeit der Skulpturen vergleicht Bulle bezeichnenderweise mit den Masken der Theaterschauspieler. Jenseits ihrer Funktion als optisches Hilfsmittel seien sie ein "eminentes Stilmittel" des griechischen Theaters gewesen und von dieser "Gesinnung" habe auch die bildende Kunst profitiert: "[...] was wären ein paar verzogene Gesichtsmuskeln gegenüber der tiefen stillen Sprache von Haltung und Bewegung in Händen und Kopf, in Gliedern und Falten ? Wo das Ganze spricht, mag der flüchtige Anzeiger des Inneren, die Miene, sich bescheiden zurückhalten, man bedarf dieses Nebensächlichen und Kleinen nicht [...]." (op. cit., ibid., S. 120)

Die Rezeptionsgeschichte - ein komplexes historisches Gefüge

"Wie alle

Rezeptionsgeschichten ist auch diejenige Winckelmanns Teil

eines komplexen historischen Gefüges: Den Prozeß seiner

"Trivialisierung", "Typisierung" und schließlich

Ideologisierung bestimmten politische, gesellschaftliche und

kulturelle Zusammenhänge. Dies um so mehr, als sein

griechisches Ideal von jeher eine "maßgeblich wertsetzende

Instanz" war und ebenso konstitutiv wie programmatisch für die

deutsche Altertumswissenschaft und neuhumanistische

Bildungskultur seit dem mittleren 18. Jahrhundert war. Daher

sind hier nicht primär die wissenschaftsimmanenten

Transformationen des Griechenideals von Interesse, sondern der

Prozeß der fortschreitenden Verschmelzung fachlicher

Argumentationen mit den äußeren Rahmenbedingungen des

wissenschftlichen Gesprächsfeldes: die zeitgenössisches Kunst,

der Bildungsdiskurs und die Kulturkritik, die Reformbewegungen

und gesellschaftspolitische Konstellationen." (op. cit.,

ibid., S.XII)

Abb. 15: Athena aus dem Tempel von Aegina, aus: Bulle, der Schöne Mensch im Altertum, 1898; ibid., S.68; "Mit seinem großen Abbildungskompendium "Meisterwerke der griechischen Plastik" (1893) und den reich illustrierten "Denkmäler(n) griechischer und römischer Kunst" (1898) sowie dem im gleichen Jahr von seinem Schüler Heinrich Bulle herausgegebenen Bildband "Der schöne Mensch im Altertum" gab die Münchner Archäologie in der Zeit des anhaltenden Streits um die Gymnasialreform eine schlagende Antwort: Mit der Visualisierung des Materials demonstriere sie ihr Bestreben, die klassische Kunst einem breiten Publikum in einer Zeit zu vermitteln, als das Interesse am klassischen Bildungskanon im Verschwinden begriffen war. Die Abbildungskompendien erfüllten diese Aufgabe auf eine optisch einprägsame und ästhetisch angenehme Weise." (op.cit., ibid., S. 67-68)

"Obwohl der Höhepunkt der

"Winckelmann-Renaissance" in das "Dritte Reich" fiel,

fokussiert die vorliegende Untersuchung primär die

Entstehungsgeschichte der Deutungsmuster seit der Mitte des 19.

Jahrhunderts. Die Rezeption soll nicht aus der Perspektive

ihres Höhe- und Endpunktes untersucht werden, denn ihr Beginn

und ihr spezifischer Verlauf haben ihre eigene Logik. Der hier

behandelte Zeitraum 1840-1945, der durch vier verschiedene

politische Systeme bestimmt war (Deutscher Bund, Kaiserreich,

Weimarer Republik, NS-Diktatur), ermöglicht es,

Argumentationslinien über einen längeren historischen Zeitraum

zu verfolgen und dabei zu untersuchen, welche Deutungsmuster

des Griechenideals nach den jeweiligen politischen Umbrüchen in

den Vordergrund bzw. Hintergrund traten und an welche

Traditionslinien man erneut anzuschließen versuchte. Mit der

Betrachtung dieser selektiven Verfahren der Rezepton soll das

Abhängigkeitsverhältnis des Antikediskurses von den

gesellschaftspolitischen und kulturellen Rahmenbedingungen

konturiert werden." (op. cit.,

S.XII-XIII)

![Abb. 26: Herakles aus dem Ostgiebel des Aphaiatempels von Aegina, um 500 v. Chr., Marmor, aus: Curtius, Die klassische Kunst Griechenlands, 1938; Adolf Furtwängler pries an den 1901 von ihm in Ägina ausgegrabenen Giebelskulpturen (Abb. 26) deren "eminente Spannkraft und Energie" und fügte exklamatorisch hinzu: "Diese Bewegungen sollen nicht ausdrucksvoll sein ! [...] Diese Menschen kennen kein Sichnachgeben, kein Sichgehenlassen; nur der Tod selbst kann ihnen die Spannung rauben - ein Geschlecht, das nimmer müde wird noch matt, immer froh und frisch, immer arbeitsfreudig, immer bereit, den sehnigen, in Muskelübung gestählten Körper zur Tat voll einzusetzen." (op. cit., ibid., S.119)](/go/museoon/_ws/mediabase/_ts_1317962773000/generated/modules/sites/website/pages/home/db/archaeology/_page_id_821/_page_id_516/main/_page_id_o_advanced_248/en/pic01_490x550.jpg)

Abb. 26: Herakles aus dem Ostgiebel des Aphaiatempels von Aegina, um 500 v. Chr., Marmor, aus: Curtius, Die klassische Kunst Griechenlands, 1938; Adolf Furtwängler pries an den 1901 von ihm in Ägina ausgegrabenen Giebelskulpturen (Abb. 26) deren "eminente Spannkraft und Energie" und fügte exklamatorisch hinzu: "Diese Bewegungen sollen nicht ausdrucksvoll sein ! [...] Diese Menschen kennen kein Sichnachgeben, kein Sichgehenlassen; nur der Tod selbst kann ihnen die Spannung rauben - ein Geschlecht, das nimmer müde wird noch matt, immer froh und frisch, immer arbeitsfreudig, immer bereit, den sehnigen, in Muskelübung gestählten Körper zur Tat voll einzusetzen." (op. cit., ibid., S.119)

Das Rezeptionsspektrum

"Die wichtigsten Protagonisten der Rezeption

waren naturgemäß jene Klassischen Archäologen, die sich dem

Klassizismus und dem humanistischen Bildungsideal verpflichtet

fühlten. Die Klassische Archälogie umfaßt bis heute die

Geschichte und den Einfluß der griechischen und römischen Kunst

und ist in diesem Sinne "Winckelmannsche Archäologie". In der

Kunstgeschichte spielten die Ideen Winckelmanns dagegen eine

geringere Rolle: Sie waren zwar auch konstitutiv für die

Entstehung der Disziplin, aber sie waren nicht in

vergleichbarem Maße relevant für das Selbstverständnis des

Faches. Der Klassizismus hatte hier nach 1830 keine

Deutungshoheit mehr. Schon in Franz Kuglers Handbuch der

Kunstgeschichte (1842) sind die Grundsätze der klassischen

Ästhetik einer relativistischen Betrachtung der Kunst

gewichen. Es waren in erster Linie Schriften von

Klassischen Archäologen, die im Zuge ihrer

Selbsterhaltungsstrategien Klischees, Formen der

Popularisierung und Möglichkeiten nationaler Vereinnahmung des

Winkelmannschen Antikenideals prägten, wie sie dann gegen Ende

des 19. Jahrhunderts auch im außerarchäologischen und

außerakademischen Diskurs vorzufinden sind. Von den

"klassizistischen" Vertretern der Altertumswissenschaften wurde

Winckelmanns Name seit der Mitte des19. Jahrhunderts besonders

in den Klagen über das Ende des Klassizismus aufgerufen, der

das Fach einst so eng mit dem zeitgenössischen Bildungsideal

und der Kunst und Literatur verband. Auch gegen die

Bestrebungen um eine Bildungsreform und gegen die

naturalistische Kunst beharrte dieser Strang des Faches auf der

unverminderten Gültigkeit des normativen Griechenbildes. Die

zentrale Position der "klassischen" Kunst sah man hier auch

durch den Relativismus der historischen Forschung gefährdet,

die das Interesse auf vor- und nachklassische Kulturen und alle

überkommenen Artefakte einer Kultur gelenkt hatte. Im Rahmen

ihrer Verteidigungsstrategien wurden von den "Klassizisten"

Vorstellungen über Kunst, Jugenderziehung, Moral und

Gesellschaft entwickelt, mit denen sie in zunehmendem

Widerspruch zur sozialen und politischen Wirklichkeit ihrer

Gegenwart traten." (op.cit., ibid.,

S.XV)

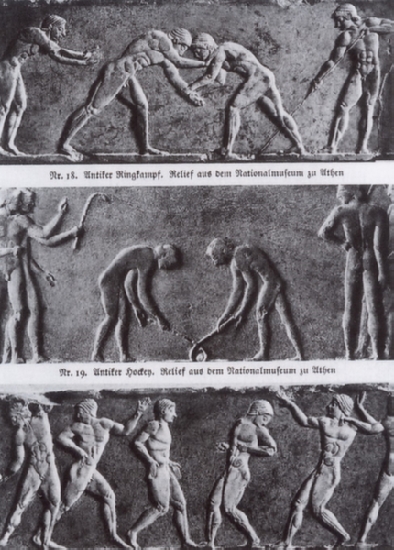

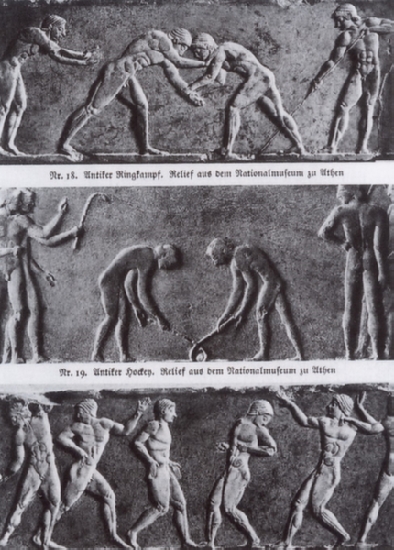

Abb. 54: Relief mit Sportszenen von der Statue einer Kuros-Basis, um 510 v. Chr., Athen, Nationalmuseum, aus: Unsterbliches Hellas, 1937; ibid., S.166

Die deutsche Klassische Archäologie

"Es muß bereits an dieser Stelle betont

werden, daß sich die vorliegende Geschichte der

Winckelmann-Rezeption ausschließlich mit dem idealistischen

Strang der deutschen Klassischen Archäologie beschäftigt, in

deren Wertehierarchie die Kunst der griechischen "Klassik" an

erster Stelle stand. Damit ist sie zwar auf das Engste mit

der Ideengeschichte des Faches verbunden, nicht aber mit dessen

Entwicklung als Ganzem. Die wichtigsten Vertreter der

idealistischen Position, überschaubar an Zahl, sind allerdings

zu den bedeutendsten Namen dieser hundertjährigen Zeitspanne zu

rechnen: Eduard Gerhard, für den 1843/44 in Berlin der erste

Lehrstuhl für Klassische Archäologie geschaffen wurde, gefolgt

von Otto Jahn und Johannes Overbeck, Ernst Curtius und der

"Münchner Schule" um Heinrich Brunn, Adolf Furtwängler und

Heinrich Bulle sowie jene Archäologengeneration, die dem

"Dritten Humanismus" nahestand: Ludwig Curtius, Gerhard

Rodenwaldt, Ernst Buschor, Bernhard Schweitzer und Ernst

Langlotz. Da diese Richtung in der genannten Periode in

Deutschland die vorherrschende war, ist das von ihnen Gesagte

in weiten Teilen repräsentativ, deckt aber nicht das gesamte

Spektrum ab. Unumgängliche Verallgemeinerungen wie "die

Archäologen" sind daher nur auf diesen einen Teil des Faches zu

beziehen." (op. cit., ibid., S.

XV-XVI)

Abb. 53: Sogen. Wettläuferin, römische Kopie eines um 460 v. Chr. geschaffenen griechischen Originals, Rom, Vatikanische Museen, aus. Bulle, Der schöne Mensch, 1898; ibid., S. 166

Die historisch-positivistische Altertumswissenschaft

"Bei den Vertretern der historisch-positivistischen

Altertumswissenschaft hingegen, insbesondere bei den

Grabungsarchäologen, galt im Zuge der wissenschaftlichen

Ausdifferenzierung und Spezialisierung nicht nur Winckelmanns

Kenntnisstand als überholt, sondern zunehmend auch die zentrale

Stellung seines Griechenideals. Die wichtigsten

Ausgrabungskampagnen des Deutschen Reiches galten nun den

altorientalischen Kulturen. Die Perspektive der Arbeit bedingt

es, daß die herausragenden Leistungen der Archäologie im

Bereich der Ausgrabungstätigkeit, die in diese Zeitspanne

fallen, nicht Gegenstand der Betrachtung sein konnten."

(op. cit., ibid., S. XVI)

"Nochmals: hier geht es allein um den Strang

der Kunstarchäologie, die sich auf Winckelmann als begründende

Leitinstanz berief. Dennoch sahen sich auch die

Grabungsarchäologen - und einige von den oben genannten Namen

zählen hierzu - teilweise noch als "Erfüller" von Winckelmanns

"Erbe": "Erst mit Kaiser und Reich haben wir, Winckelmanns

Traum erfüllend, in Olympia eingreifen (...) können,

formulierte 1902 Alexander Conze, damals Generalsekretär des

DAI, obwohl er doch selbst mit seiner Arbeit das Ziel

verfolgte, die Altertumswissenschaft von den letzten Spuren

romantischer Schwärmerei zu befreien. Auch in den Reden Theodor

Wiegands, "der sich als Archäologe und später als

Museumspolitiker für einen "modernisierten" Zugang zu den

Idealen der Antike engagierte" und zwischen der alten

Bildungselite und der neuen technischen und industriellen Elite

zu vermitteln suchte, schwang der idealistische Grundton mit.

So hat Wiegand zwar durch seine wissenschaftliche Arbeit dazu

beigetragen, daß sein Fach auf neue Grundlagen gestellt wurde,

aber dennoch in ideeller und gesellschaftspolitischer Hinsicht

danach gestrebt, "dass die alte Ordnung (...) erhalten und

bestimmend bleiben sollte (...)" (op.cit., ibid.,

S.XVI)

Fortsetzung Ērān ud Anērān ...

© Ulrike-Christiane Lintz, 05.07.2007

![Abb. 27: Kopf der Athena, Marmor, Bologna, Museo Civico, aus: Bulle, Der Schöne Mensch, 1898; ibid., S.119; In seinem Aufsatz "Die griechische Schönheit" (1914) beschäftigte sich auch Heinrich Bulle mit der Ausdruckslosigkeit in den Gesichtern der griechischen Bildwerke (Abb. 27) In ihr sieht er "eine der Vornehmheiten der griechichen Kunst", welche "immer die Zuständlichkeit, das Bleibende, das Ewiggültige" suche und darum alles, was nur dem "Augenblick" gehöre, "hasse". Die Ausdruckslosigkeit der Skulpturen vergleicht Bulle bezeichnenderweise mit den Masken der Theaterschauspieler. Jenseits ihrer Funktion als optisches Hilfsmittel seien sie ein "eminentes Stilmittel" des griechischen Theaters gewesen und von dieser "Gesinnung" habe auch die bildende Kunst profitiert: "[...] was wären ein paar verzogene Gesichtsmuskeln gegenüber der tiefen stillen Sprache von Haltung und Bewegung in Händen und Kopf, in Gliedern und Falten ? Wo das Ganze spricht, mag der flüchtige Anzeiger des Inneren, die Miene, sich bescheiden zurückhalten, man bedarf dieses Nebensächlichen und Kleinen nicht [...]." (op. cit., ibid., S. 120)](/go/museoon/_ws/mediabase/_ts_1317962773000/generated/modules/sites/website/pages/home/db/archaeology/_page_id_821/_page_id_516/main/_page_id_o_advanced_708/en/pic01_490x550.jpg)

![Abb. 26: Herakles aus dem Ostgiebel des Aphaiatempels von Aegina, um 500 v. Chr., Marmor, aus: Curtius, Die klassische Kunst Griechenlands, 1938; Adolf Furtwängler pries an den 1901 von ihm in Ägina ausgegrabenen Giebelskulpturen (Abb. 26) deren "eminente Spannkraft und Energie" und fügte exklamatorisch hinzu: "Diese Bewegungen sollen nicht ausdrucksvoll sein ! [...] Diese Menschen kennen kein Sichnachgeben, kein Sichgehenlassen; nur der Tod selbst kann ihnen die Spannung rauben - ein Geschlecht, das nimmer müde wird noch matt, immer froh und frisch, immer arbeitsfreudig, immer bereit, den sehnigen, in Muskelübung gestählten Körper zur Tat voll einzusetzen." (op. cit., ibid., S.119)](/go/museoon/_ws/mediabase/_ts_1317962773000/generated/modules/sites/website/pages/home/db/archaeology/_page_id_821/_page_id_516/main/_page_id_o_advanced_248/en/pic01_490x550.jpg)