LES EDITIONS BAMIYAN

ASSOCIATION DE LA CULTURE AFGHANE

Sprach-historische Analyse des Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien

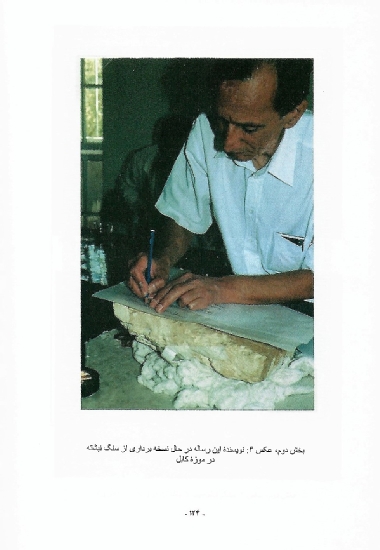

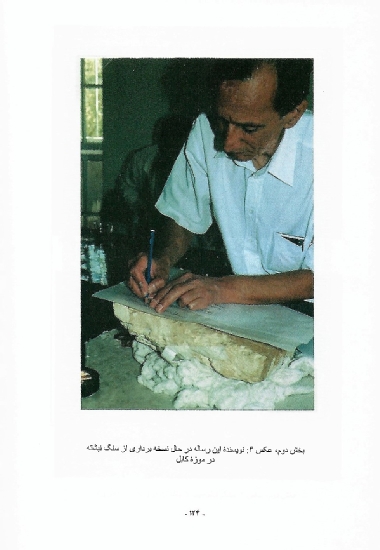

Impressionen aus der Monographie: Der bekannte Orientalist Herr DAVARY bei seiner wissenschaftlichen Arbeit - Copyright: Les Editions Bamiyan

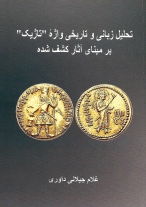

Sprach-historische Analyse des Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien

Der bekannte Orientalist Herr DAVARY hat neuerdings eine

Monographie mit dem Titel „Sprach-historische Analyse des

Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien“ in

persischer Sprache geschrieben. Es handelt sich dabei um die

Lesung und Kommentierung einer Inschrift in baktrischer Sprache

(einer ostmitteliranischen Sprache), die nun im Kabul-Museum

ausgestellt ist. Der Verfasser sah sich im Zusammenhang mit dem

Inhalt dieser Inschrift veranlasst, einige allgemein

historisch-philologischen Aspekte der iranischen Kultur zu

erörtern. Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich wie folgt:

Abschnitt 1 (7 - 20)

Der Ursprungsort der indoarischen

und iranoarischen Stämme und die Wurzeln ihrer Sprachen:

Es wird anhand archäologischer

Ergebnisse und sprach-historischer Forschung kurz erklärt, wo

ursprünglich die indoarischen und iranoarischen Stämme gelebt

haben könnten, bevor sie sich trennten. Es wird auch erläutert,

dass die Sprachen beider Volksstämme miteinander verwandt sind

und auf indogermanische Wurzeln zurückgehen.

Abschnitt 2 (21 - 24)

Der Große Gott Ahura Mazda:

Nach kurzer Darstellung des Wesens und des Wirkens dieses

großen Gottes (baga vazraka) im alten Iran wird seine

Funktion und seine Stellung anhand von numismatischen Quellen

in Ostiran beschrieben. Es wird dabei auch deutlich, dass

dieser große Gott im Reich der Kušān nicht mehr der allmächtige

Gott war, sondern dass die Göttin Nana dem großen Gott

Ahura Mazda den ersten Platz in der Liste der Götter im

kušānischen Pantheon streitig machte.

Abschnitt 4 (30 - 32)

Gott-König Yima:

Aufgrund numismatischer Quellen wird die Rolle dieses

Gott-Königs in Ostiran erklärt. Das Porträt von Yima mit der

baktrischen Legende iamšo auf dem Revers einer Münze

des Kaisers Huviška aus der Kušān-Dynastie wird zudem

numismatisch, historisch und sprachlich erörtert.

Abschnitt 5 (33 - 37)

Der Name Khorasan:

Zunächst wird der Name Khorasan sprachwissenschaftlich

definiert und anschließend anhand von numismatischen Quellen

dargelegt, dass damit ursprünglich das Hindukuschgebirge im

nordöstlichen Gebiet von Afghanistan gemeint ist. Ferner wird

sowohl numismatisch als auch aufgrund der baktrischen

Materialien darauf hingewiesen, dass neben dem mitteliranischen

Namen xwarāsān auch die baktrischen Namen

uōrsano und mirosano in diesem Raum

gebräuchlich waren.

Abschnitt 6 (59 - 83)

Das Wort Tāzīg/Tāzīk:

Anhand der neu entdeckten baktrischen Inschrift von Yakaolang

in Bamiyan / Afghanistan und weiterhin anhand der Münzen eines

Königs mit dem stolzen Titel fromo kēsaro

= „Kaiser von Ostrom“ sowie eines manichäisch-parthischen

Fragments aus der Turfansammlung wird der Volksname

Tajik untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass das

Wort Tāzīg/Tāzīk der Name des tadschikischen Volkes

ist und dieser nicht mit dem Namen der Araber Tazī

verwechselt werden darf.

Diese Monographie ist im Verlag „Bamiyan“ (Association

de la culture afghane), 18, rue Rhin et Danube, 87280 Limoges

unter ISBN 978-2-91 4245-63-0 erschienen.

Aufgrund seiner orientalistischen

Forschungsarbeiten wurde der Verfasser vom tadschikischen

Präsidenten Imam Ali Rahman anlässlich seines offiziellen

Besuchs in Deutschland am 10. Dezember 2011 zusammen mit Prof.

Manfred Lorenz und Prof. Lutz Rzehak von der

Humboldt-Universität Berlin geehrt.

Ein Artikel des Verfassers mit dem Titel: „Die

Kunstgeschichte Afghanistans“ (in: Afghanistan

- Eine große Vergangenheit und die Zukunft?).

Katalog einer Ausstellung der Universitäts-bibliothek Trier Nr.

21, S. 33-89, 1990, ist bereits auf unserer Homepage

(www.museo-on.com) erschienen.